こんばんは、ayakaです。

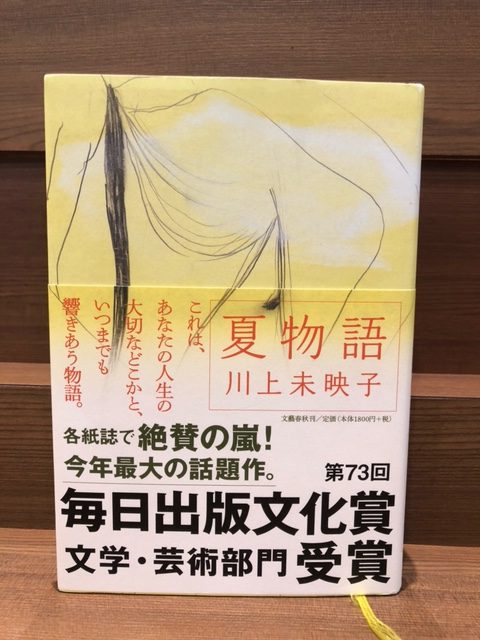

今日は最近読んだ「夏物語」という本についてご紹介します。

実はわたしは最近、出産のことについて考える機会が増えたのですが、この本は、今まで考えたことのない新しい視点をもたらしてくれる本でした。

どんな内容?

この本は2つの物語で構成される小説です。

主人公は東京で独身、地元の大阪に住む姉と姪の母娘(ひとり親家庭)が唯一の親族です。

前半は、大阪の母娘と主人公が過ごしたひと夏の出来事のお話です。姉は女性として魅力的な体を手に入れたいと考え、豊胸手術を希望している一方、姪は「少女」から「女性」へと変化する自分の体に戸惑っています。「女性の体になる」ということは「子供を産める体になる」ことであるという点に恐怖すら感じているのですが、いまいち周辺の人々には伝わらず(というかうまく伝えられず)もやもやとした気持ちになっているのです。シングルマザーの家庭ということもあり、きれいごとではなく、子供を産み育てることの大変さも知っているからこそ「女性の体とは」「女性として魅力的とはどういうことなのか」と思い悩んでいく思春期の微妙な心理が描かれています。

後半は、主人公が、「結婚はしないけれども自分の子供は欲しい」と考え、AID(精子提供)治療を受けて、パートナーなしで出産しようとするお話です。日本では一般的ではない行為であることに加え、AIDによって出生した逢坂潤、善百合子という2人の登場人物とふれあう中で、主人公は生殖倫理そのものについても考えさせられてしまいます。とくに善百合子は、出産は親たちの「生まれてみなければわからない」という身勝手な賭けだとして「反出生主義」を主張しており、その鋭い指摘にどきりとしない読者はいないでしょう。

感想

わたしは以前、市役所職員として勤務していた時代に、生活保護のケースワーカー(以下CW)をしていた時期がありました。その時、経済的に余裕がない状況で子供を産み育てることは様々な場面で困難に直面するのだとひしひしと感じました。生活保護受給世帯の方が子供を授かった時って、CWの事務作業量が増えるのとは別に、親は金銭的に(もちろん身体的にもですが)かなりの負担がかかります。さらにしばらく働くことのできない状況が続くので、経済的自立が遠のいてしまいます。

たしかに子供を授かることはおめでたいことなのですが、少なくとも経済的な状況はよく考えないといけないのではないか。と当時のわたしは少し罪悪感を感じながらも考えていました。

また、市役所内には身体障碍や精神疾患を抱えた方々も来庁されますので、そういった方々の生活のしづらさ、気後れ、遠慮する様子など見てきており、生きることの大変さというものも感じてきました。生まれながらに重い障害を持つ子供や、事故で亡くなってしまった子供もいることを考えると、その子の人生は絶対に幸せだったと言いきれるのか。子供の幸せって何なのか、子供が生まれることはいいことだと盲目的に言ってしまっていいのか?というあまり大声で言えないような迷いのようなものも芽生え始めてしまいます。この本には偶然出会ったのですが、読んでいくうちに頭の中が整理されていく気がしました。

ライフステージに伴って変化していく女性の体、子供を作ることについての倫理感と、テーマとしては重いのですが、著者の軽快な関西弁のリズムや、物語の構成に引き込まれるため、読んでいて苦しさは感じませんでした。むしろすっきりとした読了感があります。

余談ですが、わたしはもっと著者の本を読んでみたくなって、図書館で5冊ほど借りて一気に読みました。他の作品もオススメです。

ayakaのブログはもともと、「自分で人生設計をしたい」という思いを抱えた女性に役立つ情報発信をしたいと願い立ち上げたブログです。

生殖倫理について考える機会は早ければ早いほど、人生設計に役立つはずです。

図書館で予約してみるもよし、本屋さんで探してみるもよし。

読書の秋に、ぜひ手に取って読んでみてくださいね。

それでは、また明日。

ayaka